Sur ce point, il y a des travaux très bien fait et je

vous invite donc à consulter la biblio/webographie de fin. Je vais quand

même poser ici quelques éléments historiques.

Sur ce point, il y a des travaux très bien fait et je

vous invite donc à consulter la biblio/webographie de fin. Je vais quand

même poser ici quelques éléments historiques.

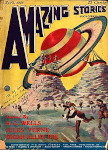

1961, en France : le

même scénario semble se répéter. En effet, une revue de Science-Fiction2 publie le courrier d’un lecteur

qui évoque les bandes dessinées de son enfance. Ces mots trouvent une

audience inattendue. Les adultes qui lisaient de la BD se sentaient isolés

et incompris. Cette publication en fait naître une autre en 1962 : Giff-Wiff. Le premier numéro n’est qu’un

bulletin de quelques pages ronéotypées3,

mais c’est le premier fanzine français connu (par moi en tout cas). C’est

beau. Pourtant, Giff-Wiff ne se dit pas

fanzine. D’autres vont arriver : Phénix, Schtroumpf et d’autres4. Ils vont s’imiter ou, au contraire, vouloir

se créer en opposition. En tout cas, tous chercheront à promouvoir leur

passion pour la BD notamment auprès d’un public adulte.

1961, en France : le

même scénario semble se répéter. En effet, une revue de Science-Fiction2 publie le courrier d’un lecteur

qui évoque les bandes dessinées de son enfance. Ces mots trouvent une

audience inattendue. Les adultes qui lisaient de la BD se sentaient isolés

et incompris. Cette publication en fait naître une autre en 1962 : Giff-Wiff. Le premier numéro n’est qu’un

bulletin de quelques pages ronéotypées3,

mais c’est le premier fanzine français connu (par moi en tout cas). C’est

beau. Pourtant, Giff-Wiff ne se dit pas

fanzine. D’autres vont arriver : Phénix, Schtroumpf et d’autres4. Ils vont s’imiter ou, au contraire, vouloir

se créer en opposition. En tout cas, tous chercheront à promouvoir leur

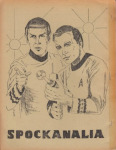

passion pour la BD notamment auprès d’un public adulte.  Les années 60, c’est aussi

le développement de la littérature homoérotique anglo-américaine,

autrement dit, du slash5. L’exemple

le plus connu (et qui a donné son nom au slash) est un fanzine consacré à

Star Trek qui a mis en scène le couple Kirk / Spock (connu

aussi sous l’abréviation K/S). Bien sûr, d’autres séries ont eu le droit à

leurs publications de fans (Starsky et Hutch par exemple).

Les années 60, c’est aussi

le développement de la littérature homoérotique anglo-américaine,

autrement dit, du slash5. L’exemple

le plus connu (et qui a donné son nom au slash) est un fanzine consacré à

Star Trek qui a mis en scène le couple Kirk / Spock (connu

aussi sous l’abréviation K/S). Bien sûr, d’autres séries ont eu le droit à

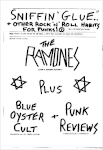

leurs publications de fans (Starsky et Hutch par exemple).  C’est en effet ce titre qui

sera régulièrement cité comme l’inspirateur de la vague de fanzines punk.

Sniffin’Glue applique les principes D.I.Y.

(Do It Yourself / Fais le toi-même) défendus par le punk. Son créateur,

Mark Perry, insatisfait parce qu’il ne trouvait pas de publication sur son

groupe favoris, relève le défi lancé par son disquaire9 :

« Si t’es pas content, t’as qu’à le faire toi-même. »10

C’est en effet ce titre qui

sera régulièrement cité comme l’inspirateur de la vague de fanzines punk.

Sniffin’Glue applique les principes D.I.Y.

(Do It Yourself / Fais le toi-même) défendus par le punk. Son créateur,

Mark Perry, insatisfait parce qu’il ne trouvait pas de publication sur son

groupe favoris, relève le défi lancé par son disquaire9 :

« Si t’es pas content, t’as qu’à le faire toi-même. »10

Dans

les années 70, des fanzines de cinéma se développent. Il s’agit surtout de

revues spécialisées dans le genre fantastique et le cinéma de genre qui

est considéré comme un produit de mauvaise qualité et auquel les fans

cherchent à donner une respectabilité. Parmi ces fanzines, on trouve l’Écran fantastique (qui débute

en 1969, avec 34 pages imprimées en ronéographie), Mad

Movies (qui commence en 1972 avec un tirage de 120

exemplaires. Il arrête d’être un fanzine pour être vendu en kiosque en

1982). Ces deux exemples sont toujours trouvables aujourd’hui chez

votre marchand de

Dans

les années 70, des fanzines de cinéma se développent. Il s’agit surtout de

revues spécialisées dans le genre fantastique et le cinéma de genre qui

est considéré comme un produit de mauvaise qualité et auquel les fans

cherchent à donner une respectabilité. Parmi ces fanzines, on trouve l’Écran fantastique (qui débute

en 1969, avec 34 pages imprimées en ronéographie), Mad

Movies (qui commence en 1972 avec un tirage de 120

exemplaires. Il arrête d’être un fanzine pour être vendu en kiosque en

1982). Ces deux exemples sont toujours trouvables aujourd’hui chez

votre marchand de  journaux. Dans son entretien

pour le site du fanzinophile, Lucas Balbo explique que l’époque où il

faisait son fanzine Nostalgia

(les années 80) était riche en fanzines : « C’était l’explosion

du fanzinat probablement due à la vidéo qui permettait des cinéphilies un

peu plus extrêmes. »13

journaux. Dans son entretien

pour le site du fanzinophile, Lucas Balbo explique que l’époque où il

faisait son fanzine Nostalgia

(les années 80) était riche en fanzines : « C’était l’explosion

du fanzinat probablement due à la vidéo qui permettait des cinéphilies un

peu plus extrêmes. »13

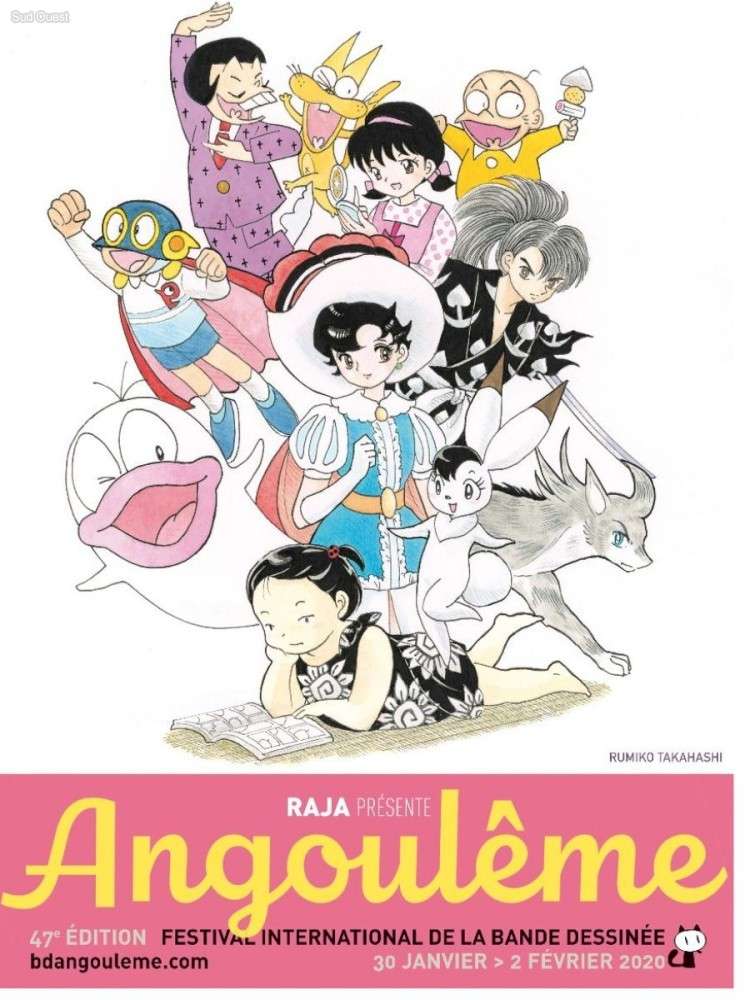

C’est

une association qui avec l’aide de la mairie va ouvrir un lieu qui va

conserver les fanzines. Si j’ai l’impression qu’elle s’est créé autour de

la scène punk19, cette jeune

structure a aussi investi le réseau

BD, notamment en participant au festival d’Angoulême.

C’est

une association qui avec l’aide de la mairie va ouvrir un lieu qui va

conserver les fanzines. Si j’ai l’impression qu’elle s’est créé autour de

la scène punk19, cette jeune

structure a aussi investi le réseau

BD, notamment en participant au festival d’Angoulême.

Fin des années 80 (en

Angleterre d’abord, puis en France), les association de supporters de

football changent de support d’information : terminés les affiches ou

les feuillets distribuées avant le match. Le fanzine s’impose à des

supporters révoltés par l’état du football à cette époque (médiatisation,

argent...). Il s’agit d’abord de fanzines pour les supporters d’une même

équipe, puis (à partir du début des années 90) apparaissent des zines plus

« généralistes » qui font le lien entre les fans de clubs

différents.20

Fin des années 80 (en

Angleterre d’abord, puis en France), les association de supporters de

football changent de support d’information : terminés les affiches ou

les feuillets distribuées avant le match. Le fanzine s’impose à des

supporters révoltés par l’état du football à cette époque (médiatisation,

argent...). Il s’agit d’abord de fanzines pour les supporters d’une même

équipe, puis (à partir du début des années 90) apparaissent des zines plus

« généralistes » qui font le lien entre les fans de clubs

différents.20

C’est en 1990 que

sort Mangazone, le premier fanzine manga

français. Très vite un deuxième opus paraît en lien avec le fanzine Scarce21. Il est suivi en 1991 par Animeland (qui parle plus de japanimation

que de manga).

C’est en 1990 que

sort Mangazone, le premier fanzine manga

français. Très vite un deuxième opus paraît en lien avec le fanzine Scarce21. Il est suivi en 1991 par Animeland (qui parle plus de japanimation

que de manga).  1991 : Début du mouvement

Riot Girrls ou Riot Grrrl22. Des

groupes musicaux de filles en colère se forment et des fanzines

apparaissent comme Bikini Kill Zine.

1991 : Début du mouvement

Riot Girrls ou Riot Grrrl22. Des

groupes musicaux de filles en colère se forment et des fanzines

apparaissent comme Bikini Kill Zine.  1993

: Premières publications du Dernier Cri

par Paquito Bolino et Caroline Sury qui influencent encore aujourd'hui

toute la scène Graphzine.

1993

: Premières publications du Dernier Cri

par Paquito Bolino et Caroline Sury qui influencent encore aujourd'hui

toute la scène Graphzine.

Rappel concernant le vocabulaire : Même si je

considère les fans de mangas et de japanimation

comme un tout, je distingue bien ces deux objets :

• manga : bande dessinée japonaise, donc un

imprimé.

• japanimation

: dessin animé, donc de la vidéo.

Par simplification, je parlerai de « fanzine manga ».

Il y a eu un première

introduction de Bd japonaise dans les années 60 en France avec

le magazine Budo (consacré aux arts martiaux) et, dans les

années 70, le Cri qui tue (la première revue française consacrée à

la BD japonaise). La plupart des animéfans

n’évoquent pas ces parutions (contrairement aux fans de BD) et pourtant,

elles ont eu un impact. Personnellement, je ne l’aurais pas su si je

n’avais pas fait ce travail de recherche.

Il y a eu un première

introduction de Bd japonaise dans les années 60 en France avec

le magazine Budo (consacré aux arts martiaux) et, dans les

années 70, le Cri qui tue (la première revue française consacrée à

la BD japonaise). La plupart des animéfans

n’évoquent pas ces parutions (contrairement aux fans de BD) et pourtant,

elles ont eu un impact. Personnellement, je ne l’aurais pas su si je

n’avais pas fait ce travail de recherche.

Dominique Veret (créateur de Tonkam) dans une interview au fanzine Vision Parallèle n°3 p.47 (1995) : « Personnellement, mes relations avec le manga débutent dans les années 70 avec Le Cri qui Tue et la pratique des Arts Martiaux (la génération Bruce Lee). »

Quelques dessins animés

japonais sont diffusés en France, dès le début des années 7028, mais c’est Goldorak qui marque

vraiment les esprits. Il va faire vibrer la France en 1978.

Quelques dessins animés

japonais sont diffusés en France, dès le début des années 7028, mais c’est Goldorak qui marque

vraiment les esprits. Il va faire vibrer la France en 1978.

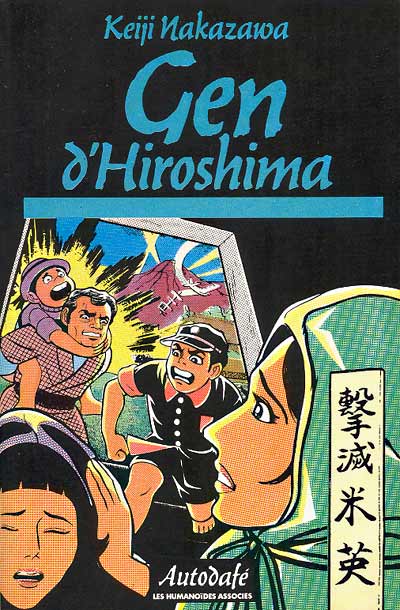

Les premiers mangas à être publiés en France (hors magazine) sont :

• Le Vent du nord est comme le hennissement d'un

cheval noir, recueil de Sabu & Ichi en 1979, coédité

par Kesselrinf et Atoss Takemoto (Le Cri qui tue)

• Hiroshima, de Yoshihiro Tatsumi, chez

Artefact, qui reprend des histoires du Cri qui tue

• Gen d’Hiroshima de Keiji Nakazawa en 1983

par les Humanoïdes Associés. C’est, comme les deux titres précédents, un

échec qui s’arrête dès le premier tome. La série sera rééditée plus tard

(et tant mieux).

En 1984, c’est l’arrivée de la chaîne payante Canal +. Elle

diffuse quelques programmes japonais dont Sherlock Holmes, Bioman

et Cobra.

Le début du Club Dorothée et l’apparition de la cinquième chaîne

en 1987 sont les véritables coups d’envoi au développement du

dessin animé japonais en France.

Même si les dessins animés ont trouvé un chemin jusqu’aux petits

français, les mangas sont quasi-inexistants… sauf des versions

américaines dans les magasins d’imports.

En 1987, quelques mangas ont été traduit aux États-Unis :

• Mai, The Psychic Girl de Kazuya Kudo et

Ryoichi Ikegami (manga JP Shogakukan 1985

/ US chez Eclipse Comics et Viz Comics 1987 / FR chez Semic 1996 )

• Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike et Goseki

Kojima (manga JP Futabasha 1972 / US First Comics 1987 / FR Panini

2003)

• Area

88 de Kaoru Shintani (manga JP Shogakukan 1979 / US chez Eclipse

Comics et Viz Comics 1987 / Jamais sorti en FR),

• Area

88 de Kaoru Shintani (manga JP Shogakukan 1979 / US chez Eclipse

Comics et Viz Comics 1987 / Jamais sorti en FR),

• Legend of Kamui de Sanpei Shirato (manga JP

Shogakukan 1964 / US Eclipse Comics et Viz Comics 1987 / FR Kana sous le

titre de Kamui-den 2010)

• Appleseed de Masamune Shirow (manga JP

Seishinsha 1985 / US Eclipse Comics 1988 / FR Glénat 1994)

Le manga Akira de

Katsuhiro Otomo (manga JP Kodansha 1982 / US Epic Comics 1988 / FR

Glénat 1990) arrivera en 1988 chez Epic Comics. Ces publications

sont « arrangées » pour le public américain :

retournement des planches pour être dans le sens de lecture occidental

et colorisation… Ces modifications déplaisent aux puristes et aux

auteurs. Mais c’est par ces adaptations américaines qu’un public

français (déjà lecteur de comics) va découvrir le manga.

Le manga Akira de

Katsuhiro Otomo (manga JP Kodansha 1982 / US Epic Comics 1988 / FR

Glénat 1990) arrivera en 1988 chez Epic Comics. Ces publications

sont « arrangées » pour le public américain :

retournement des planches pour être dans le sens de lecture occidental

et colorisation… Ces modifications déplaisent aux puristes et aux

auteurs. Mais c’est par ces adaptations américaines qu’un public

français (déjà lecteur de comics) va découvrir le manga.

En 1988, l’import de produits japonais commence. Radio

Loustic émet dès 1989 et diffuse des génériques de

dessins animés. Le Club Dorothée qui a le vent en poupe commence

à publier son magazine en kiosque.

Ségolène Royal publie, en 1989, son livre : Le

Ras-le-bol des bébés zappeurs. Elle fait partie des détracteurs

des dessins animés japonais qui ont la faveur des médias à cette époque.

Ce débat déclenche la période « d’austérité » :

c’est-à-dire une période où il n’y aura quasiment aucun dessin animé

japonais sur les chaînes nationales.

1990 : Sortie au

cinéma d’Akira. Glénat sort la BD de Katsuhiro Otomo la même

année. Il s’agit des planches américaines inversée : il ne faudrait

pas bouleverser le lecteur français. Mais 1990, c’est surtout la

sortie du premier fanzine manga français : Mangazone.

Le suivent de près (1991 et 1992) : Animeland,

Sumi Joohoo, Animapa

et Tsunami. Il s’agit

uniquement de fanzines d’articles. Ils émergent à un moment où la

diffusion des dessins animés japonais est remise en question :

polémique sur la violence, mort de la Cinq (chaîne télévisée nationale).

Les sitcoms d’AB production remplacent les animés.

Pour Clothide Sabre29, ce sont

ces scandales qui font découvrir aux enfants le pays d’origine de leurs

dessins animés préférés (p.198). Auparavant, aucun ne s’interrogeait

là-dessus, d’autant plus que les noms propres étaient francisés.

1990 : Sortie au

cinéma d’Akira. Glénat sort la BD de Katsuhiro Otomo la même

année. Il s’agit des planches américaines inversée : il ne faudrait

pas bouleverser le lecteur français. Mais 1990, c’est surtout la

sortie du premier fanzine manga français : Mangazone.

Le suivent de près (1991 et 1992) : Animeland,

Sumi Joohoo, Animapa

et Tsunami. Il s’agit

uniquement de fanzines d’articles. Ils émergent à un moment où la

diffusion des dessins animés japonais est remise en question :

polémique sur la violence, mort de la Cinq (chaîne télévisée nationale).

Les sitcoms d’AB production remplacent les animés.

Pour Clothide Sabre29, ce sont

ces scandales qui font découvrir aux enfants le pays d’origine de leurs

dessins animés préférés (p.198). Auparavant, aucun ne s’interrogeait

là-dessus, d’autant plus que les noms propres étaient francisés.

Un autre manga de Katsuhiro Otomo est publié en France par les

Humanoïdes Associés en 1991. Il s’agit de Dômu – Rêves

d’enfants (manga JP 1980 / FR 1991).

Malgré une raréfaction des animés

nippons sur les grilles de programmes TV, des conventions

ont lieu dès 1992 à Paris (au sein de BD Expo) et à Toulon

(Cartoonist). Les éditeurs se lancent enfin dans des collections mangas

avec quelques titres marquants : Dragon Ball chez Glénat (1993)

et Vidéo Girl Aï chez Tonkam, à 4 000 exemplaires (manga JP

1990 / FR 1994). On trouve chez Kaze les VHS des OAV

des Chroniques de la guerre de Lodoss (OAV

JP 1991 / FR 1994) suivi par Glénat et son édition de Dr Slump

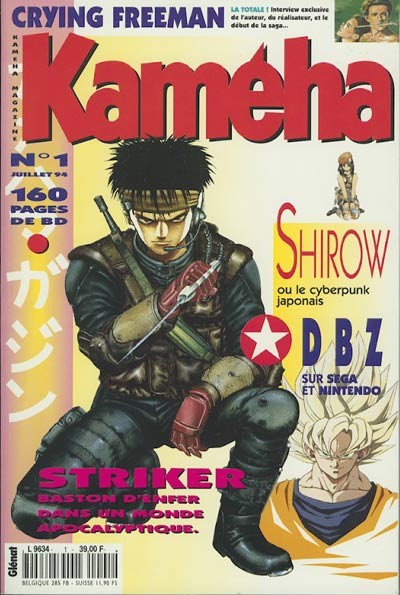

(FR 1995). Des magazines (comme Kaméha et Okaz)

consacrés aux mangas paraissent en kiosque et permettent de créer du

lien entre membres de la communauté de fans.

Kaméha magazine (32

numéros de juillet 1994 à janvier 1998)

Kaméha magazine (32

numéros de juillet 1994 à janvier 1998)

Revue publiée par Glénat qui publiait des mangas (par chapitre) certains

en prépublication avant le recueil (Riot, Striker, Crying Freeman…).

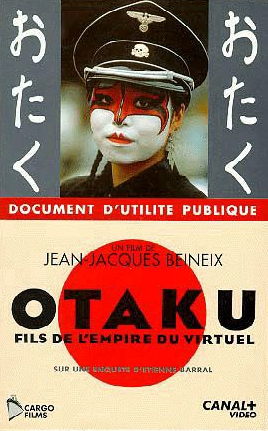

En 1994, la chaîne

France 2 diffuse le film documentaire de Jean Jacques Beineix : Otaku, fils de l'empire du

virtuel. Le mot Otaku se

popularise en France, mais aussi sa connotation négative. Les fans sont

durablement marqués par ce film et la mauvaise image qu’il donne de

leurs homologues japonais. Le discours des otakus

français va se construire contre ce film. Vous pouvez regarder

l’article de Wikipédia qui évoque la controverse que le film avait

pu provoquer à l’époque.

En 1994, la chaîne

France 2 diffuse le film documentaire de Jean Jacques Beineix : Otaku, fils de l'empire du

virtuel. Le mot Otaku se

popularise en France, mais aussi sa connotation négative. Les fans sont

durablement marqués par ce film et la mauvaise image qu’il donne de

leurs homologues japonais. Le discours des otakus

français va se construire contre ce film. Vous pouvez regarder

l’article de Wikipédia qui évoque la controverse que le film avait

pu provoquer à l’époque.

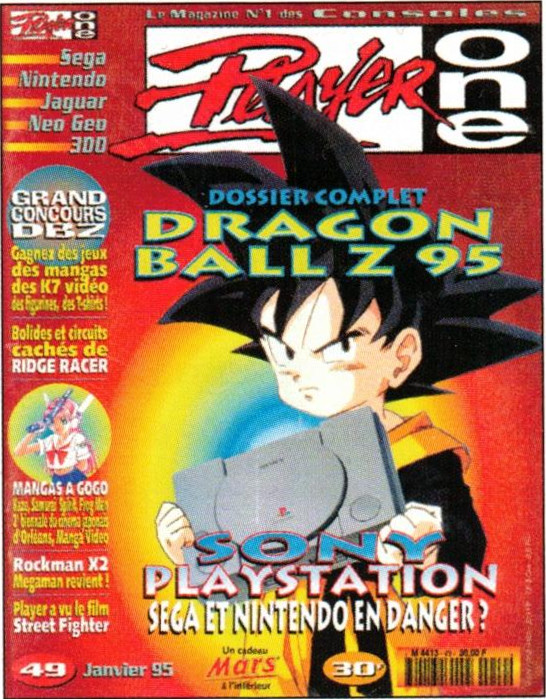

La folie autour de

Dragon Ball Z commence à prendre une ampleur inattendue à cette

époque30.

La folie autour de

Dragon Ball Z commence à prendre une ampleur inattendue à cette

époque30.

Du cul, du cul, du cul !… et de la

violence

On défendait vachement l’image du manga face aux accusations

d’immoralité, mais faut bien avouer que ce n’était pas toujours facile.

En effet, la revue Yoko31

faisait des couvertures très aguicheuses et contenaient des BD

érotiques, les éditeurs sortaient énormément de cassettes d’animés

de cul et certains de ces trucs se trouvaient en kiosque sans véritable

contrôle (Devinez comment je le sais : j’ai fait une partie de mon

éducation sexuelle sur un malentendu avec mon libraire… gros moment de

malaise).

Idem pour la violence : elle était parfois mise en valeur. Le

meilleur exemple est le clip

présentation sur la musique de Sepultura de la collection Manga

Vidéo32 qu’on trouvait

facilement dans son vidéo-club. C’est une suite de scènes gore assez

jouissif mais qui n’a pas dû jouer pour une bonne image du manga et de

la japanimation en

France...

Cette attitude ambigüe des éditeurs ne simplifiait pas la tâche des fans

militants qui répétaient sans cesse : « le manga, ce n’est

pas que du sexe et de la violence ».

En 1995, les

premiers mangas en sens de lecture japonais commencent à paraître. On a

la surprise d’entendre parler de Christophe Gans, un réalisateur

français qui va adapter le manga Crying Freeman (cinéma US

1995-FR 1996) (manga JP 1986 / FR 1995). On voit des films de Miyazaki

au cinéma avec Porco Rosso. Il sera suivi de pleins

d’autres : après la TV (le Club Do s’arrête en 1997), les

kiosques et les librairies, c’est le cinéma qui est colonisé (Ghost

in the Shell, Jin Roh, Tombeau des lucioles, Perfect Blue…).

L’information sur le manga et les animés

circulent mieux (notamment avec l’arrivée d’internet). Les fans se

montrent donc de plus en plus exigeants, pourtant dans ces années là, à

peine une vingtaine de séries étaient traduites ou en cours de

traduction.

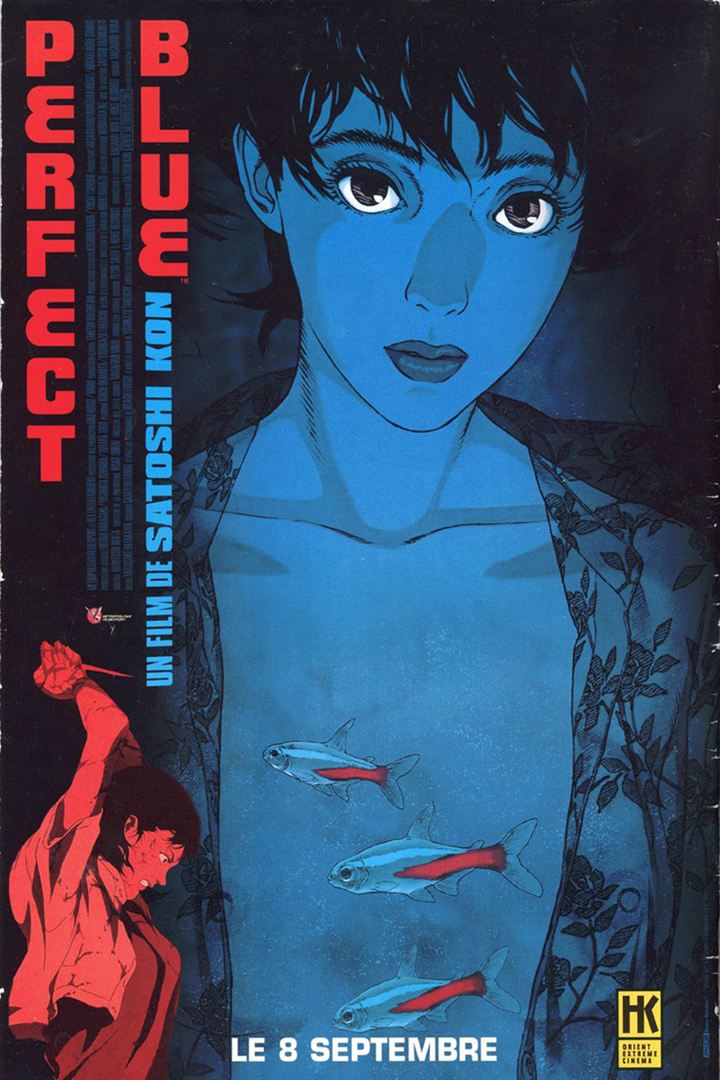

En 1995, les

premiers mangas en sens de lecture japonais commencent à paraître. On a

la surprise d’entendre parler de Christophe Gans, un réalisateur

français qui va adapter le manga Crying Freeman (cinéma US

1995-FR 1996) (manga JP 1986 / FR 1995). On voit des films de Miyazaki

au cinéma avec Porco Rosso. Il sera suivi de pleins

d’autres : après la TV (le Club Do s’arrête en 1997), les

kiosques et les librairies, c’est le cinéma qui est colonisé (Ghost

in the Shell, Jin Roh, Tombeau des lucioles, Perfect Blue…).

L’information sur le manga et les animés

circulent mieux (notamment avec l’arrivée d’internet). Les fans se

montrent donc de plus en plus exigeants, pourtant dans ces années là, à

peine une vingtaine de séries étaient traduites ou en cours de

traduction.

1998 :

la chaîne (satellite) de télé AB Cartoons est renommée Mangas.

1998 :

la chaîne (satellite) de télé AB Cartoons est renommée Mangas.

À la télévision, les Pokémons arrivent et font craindre des crises

d’épilepsie33. Entre fans, une

guerre se déclare entre ceux qui aiment les pokémon (pocket

monsters) ou ceux qui préfèrent les digimon (digital monsters).

Les animés qui restent

diffusés sur le petit écran sont pour un jeune public, mais on s’en

fout : on regarde quand même.

Clothide Sabre synthétise les informations de l’ACBD34 (bilan 2007) : « Les tirages sont passés de six séries traduites en 1991 à plus de mille depuis 2005, avec une part de marché de plus de 40 % dans le domaine de la bande dessinée.

À partir de 2000, les chiffres de ventes des

mangas explosent. Cela continue de monter jusqu’en 2008, année

qui a marqué son apogée en France : on a publié 1 288 nouveaux

volumes de mangas, presque tous dans leur format d’origine (ce qui

n’était pas le cas des premières publications), et il s’en est vendu

12,4 millions, soit 37 % des ventes totales de bande dessinée. En

dépit d’un certain tassement on recensait en 2011 dans les catalogues

des éditeurs français plus de 750 séries japonaises et quelques 500

auteurs35».

En

2003, les éditions Ki-oon se lance dans l’aventure. Contrairement

à d’autres éditeurs, Ki-oon ne s’appuie ni sur un gros groupe ni sur une

librairie. Il marque les esprits en publiant des séries adultes et

sombres comme Doubt (manga JP 2007 / FR Ki-oon 2009) et Judge

(manga JP 2010 / FR Ki-oon 2011).

En

2003, les éditions Ki-oon se lance dans l’aventure. Contrairement

à d’autres éditeurs, Ki-oon ne s’appuie ni sur un gros groupe ni sur une

librairie. Il marque les esprits en publiant des séries adultes et

sombres comme Doubt (manga JP 2007 / FR Ki-oon 2009) et Judge

(manga JP 2010 / FR Ki-oon 2011).

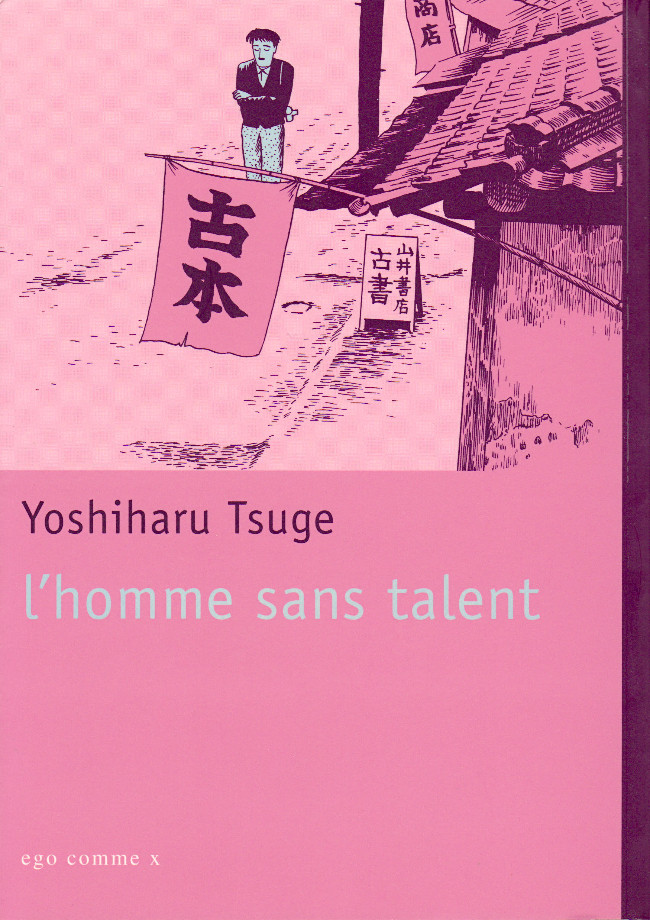

Des éditeurs indépendants, voire élitistes commencent à se mêler de

mangas : Vertige Graphic republie Gen d’Hiroshima36 (à partir de 2003), Ego comme X

publie l’Homme sans talent de Yoshiharu Tsuge (2003) et

Cornélius37, NonNonBâ

de Shigeru Mizuki (qui obtient le prix du meilleur album à Angoulême en

2007). Les Humanoïdes Associés font le pari que le manga

français peut marcher et sort un magazine de prépublication (Shogun

Magazine), ainsi qu’une collection consacrée à ce type de BD.

Question

vidéo : en 2006, apparaît Crunchyroll qui offre une

alternaive payante et légale au streaming et aux téléchargements

illégaux (parfois fansubbés).

L’accès aux dessins animés n’est plus un soucis depuis déjà quelques

années.

Question

vidéo : en 2006, apparaît Crunchyroll qui offre une

alternaive payante et légale au streaming et aux téléchargements

illégaux (parfois fansubbés).

L’accès aux dessins animés n’est plus un soucis depuis déjà quelques

années.

De 2008 à 2015, c’est la crise : le marché du

manga se retrouve en difficulté. Après une période de faste où l’on

voyait des chiffres extraordinaires et une croissante quasi-surnaturelle

(notamment entre 2001 et 2008), les ventes de mangas

baissent. Les problèmes viennent du fait que le manga est porté par des

titres-phares. Les éditeurs pouvaient les sortir rapidement et fidéliser

un lectorat de plus en plus nombreux… ou presque. Le « taux de

conversion » au manga a fini par être moins élevé et les parutions

s’espacent car les éditeurs français ont rattrapé le rythme japonais.

Les chiffres baissent, le marché repose sur les séries à succès.

Les éditeurs craignent la fin de ces séries, car contrairement à ce qui

s’est passé aux débuts des années 2000, on ne voit pas de

successeurs à Naruto, One Piece… Alors les auteurs prolongent ces

séries et les éditeurs ressortent des vieilleries qui font toujours des

ventes.

Depuis 2015, le marché se porte mieux. Avec le Grand Prix du

festival internationale de BD d’Angoulême remis à Rumiko Takahashi en 2019,

on ne peut qu’être optimiste. Elle est la troisième mangaka récompensée

à ce festival après Akira Toriyama en 2013 (Prix du 40e

anniversaire) et Katsuhiro Otomo, grand prix en 201538 depuis la création de ce prix et de

l’événement en 1974.

La France est le deuxième pays consommateur de manga derrière le

Japon...